暗闇でも確実に時刻を読み取れる「夜光塗料」。今でこそ当たり前のように用いられている技術ですが、その歴史を振り返ると、安全性や視認性をめぐる試行錯誤の積み重ねによって現在の形にたどり着いたことがわかります。ここでは、夜光塗料の歴史と、現代の時計に採用されている代表的な技術について解説します。

夜光塗料の歴史

腕時計に夜光塗料が使われ始めたのは20世紀初頭に遡ります。当時用いられたのはラジウムを含む夜光塗料でした。ラジウムは放射性物質でアルファ線を放出します。このラジウム粉末に蛍光物質を混ぜることで、持続的に放射されるアルファ線と作用して発光します。暗闇でも自ら発光するという画期的な夜光塗料の誕生でした。第一次世界大戦の兵士たちにとって、暗い戦場で時間を確認できるラジウム夜光は非常に重宝され、腕時計における夜光塗料の普及を後押ししました。

しかし、その一方で放射性物質の危険性が問題となりました。ラジウムの取り扱いによって健康被害を受けた「ラジウム・ガールズ」の悲劇は有名で、時計の文字盤に塗料を手作業で塗っていた女性たちが深刻な放射線障害を負ったことが社会問題化しました。この事件を契機に、時計業界は安全性の高い代替素材を模索するようになります。

ラジウムを使用して時計の文字盤を暗闇で光らせる時計職人。出典:ウィキコモンズ

次に登場したのがトリチウムです。トリチウムも放射性物質ですが、高いエネルギーのアルファ線を放出するラジウムに比べて弱いエネルギーのベータ線を放出するため、より安全に使用できるとされました。1960年代から1990年代にかけて、ロレックスやオメガをはじめとする多くのブランドでトリチウム夜光が採用され、当時の時計のダイヤルには「T SWISS T」などの刻印を見ることができます。とはいえ、放射性物質を使う以上、安全性や規制の問題は残ります。さらには、放射線による夜光塗料の劣化も起こることから、やがて新たな転換点を迎えることになります。

現在用いられる夜光塗料と搭載例

1990年代後半以降、放射性物質を使わない蓄光型の夜光塗料が主流となりました。その代表がスイスのRCトライテックAG社が開発した「スーパールミノバ」です。1993年に日本の根本特殊化学によって開発された蓄光顔料に改良を加えてスーパールミノバRとして、1998年に市場に展開しました。

スーパールミノバは光を吸収し、暗闇で長時間発光するという仕組みで、放射能の心配がなく安全に使用できる点が大きな特徴です。多くのスイス製高級時計に採用されており、現在の夜光塗料のスタンダードといえます。

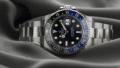

さらに進化した素材として、ロレックスが2007年頃に独自開発した「クロマライト」があります。青白く発光し、約8時間にわたって明るさを保つとされるクロマライトは、ダイバーズウォッチのサブマリーナやエクスプローラーをはじめ、ロレックスの多くのモデルに搭載されています。この独特の青い光は、従来の緑色発光とは異なる視認性とデザイン性を兼ね備え、ロレックスの個性を象徴するものとなっています。

一方で、スイスのMBマイクロテック社が開発した「トリチウム・ガスチューブ」も独自の存在感を放っています。ガラス管の内部に微量のトリチウムを封入し、蛍光体を発光させる仕組みで、外部光を必要とせず10〜25年にわたって安定した発光を続けます。主にミリタリーウォッチやツールウォッチに採用され、米国発祥のブランド「Luminox(ルミノックス)」などが代表的です。

夜光塗料の比較表

| 種類 | 登場時期 | 発光の仕組み | 特徴 | 搭載例 |

| トリチウム | 1960年代~1990年代 | 放射性崩壊で自発光 | 常時発光するが徐々に劣化、放射性物質を含む | 旧ロレックス、旧オメガなど |

| スーパールミノバ | 1990年代後半 | 光を蓄えて発光(蓄光型) | 安全・長寿命・緑色の光で約4時間発光 | 現代の多くのスイス時計 |

| クロマライト | 2008年頃(ロレックス独自開発) | 蓄光型(改良型スーパールミノバ) | 青白い光で約8時間発光、視認性に優れる | ロレックス |

輝度の減衰特性

ここで重要なのは、これらの夜光塗料が時間とともにどのように光を失っていくかという点です。輝度は一定の割合で直線的に減少するのではなく、指数関数的に減衰していきます。つまり、最初の数時間で一気に明るさが低下し、その後はなだらかに暗くなっていくのです。

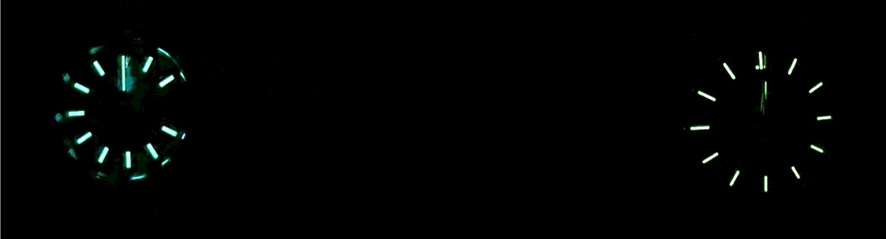

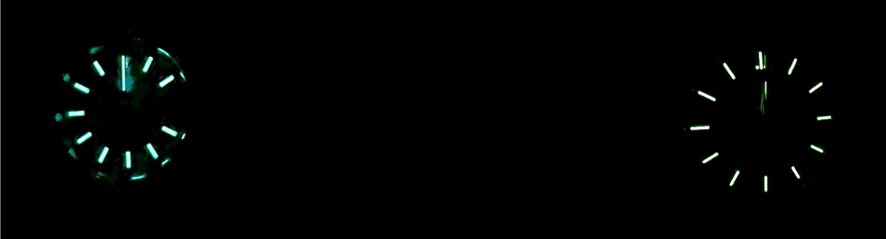

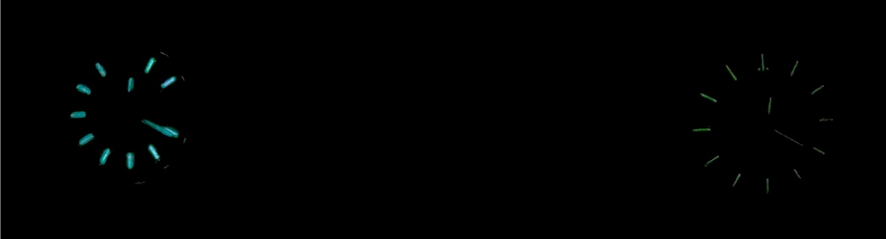

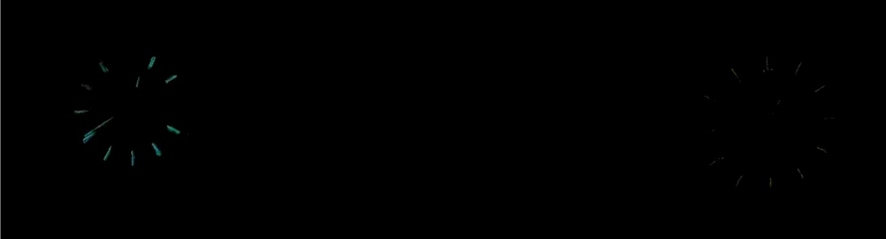

下の写真は、蓄光塗料「クロマライト」(左)と「スーパールミノバ」(右)を暗闇に置いた状態で、経過時間ごとに撮影したものです(0分、10分、20分、40分)。

40分経過時点(4枚目)では、両者とも蛍光がかなり弱くなっていることがわかります。

もちろん、どれだけ明るい環境で蓄光できたかにも左右されますが、数時間にわたって判読可能な輝度を保つのは難しそうです。

放射性物質による自発光の仕組みと注意点

かつて腕時計に使われていた夜光塗料は、ラジウム226(半減期約1600年)やトリチウム(半減期12.3年)といった放射性物質を含んでいました。これらは暗闇でも光り続ける「自発光型」の夜光塗料で、当時の軍用時計やパイロットウォッチには欠かせない存在でした。その仕組みと注意点を見てみましょう。

まず、発光の仕組みはシンプルです。放射性物質が崩壊する際に放出される放射線(主にアルファ線やベータ線)が、混合された蛍光物質(例えば硫化亜鉛)に作用します。このエネルギーによって蛍光物質が励起され、暗闇でも光を発するのです。つまり放射性物質そのものが光っているのではなく、放射線が蛍光物質に働きかけて光を生じさせているのです。

次に、注意点があります。放射線は蛍光物質を長期的に劣化させる作用を持っています。特に有機系の結合を分解しやすいため、数十年経過した古い時計では、夜光塗料が変色したり、ひび割れや剝がれ落ちが見られることがあります。当初は強い発光を示したラジウム夜光も、長い年月を経て輝きを失い、塗料そのものが脆くなってしまうのはこのためです。

このように、自発光型夜光塗料は「光を自ら放つ」という利点を持ちながらも、安全性や耐久性の問題を抱えており、現在では使われなくなりました。代わりにスーパールミノバやクロマライトといった蓄光型夜光が主流となり、安全で長寿命の夜光機能が確立されています。

まとめ

夜光塗料は、時計にとって単なる「便利機能」にとどまらず、その時代ごとの技術革新と社会背景を映し出す存在です。ラジウムの危険性から始まり、トリチウム、そして安全な蓄光型夜光へと進化してきた歴史は、時計作りの真摯な努力の証といえるでしょう。 現代の高級時計を眺めるとき、その針やインデックスに宿る光の色にもぜひ注目してください。そこにはブランドの思想や技術が凝縮されており、暗闇で静かに輝く夜光は、腕時計という小さな世界に宿る大きな物語を語っているのです。

コメント