ロレックスの中でも「コスモグラフ デイトナ」は、常に特別な存在として語られてきました。その魅力の根幹にあるのが、時計の心臓部――クロノグラフ・ムーブメントです。

登場当初のデイトナには、ロレックスが自社開発したものではなく、他社供給のムーブメントが搭載されていました。しかし2000年、ついにロレックス史上初となる完全自社製クロノグラフ・ムーブメント Cal.4130が登場。設計を一から見直し、耐久性・精度・メンテナンス性のすべてにおいて大きな進化を遂げました。22年以上にわたりデイトナを支えたこの名機は、ロレックスのクロノグラフ史において一つの到達点となります。

そして2023年、その後継として登場したCal.4131は、Cal.4130の設計思想を受け継ぎつつ、最新技術と審美性を備えた新世代のムーブメントです。

本記事では、自社開発以前から続く歴史を踏まえつつ、Cal.4130とCal.4131に焦点を当て、ロレックスがクロノグラフ分野で築き上げた「真価」に迫ります。

初期 手巻きムーブメント(Cal.727)

1987年頃までのデイトナには、手巻きのバルジュー製クロノグラフ・ムーブメントをベースにロレックスが調整を加えたCal.727が採用されていました。信頼性に定評のあるCal.72をベースにしていたものの、“手巻き”である点は当時のユーザーにとって明らかなマイナス要素でした。クォーツ時計が主流だった時代において、毎日リューズを操作してゼンマイを巻き上げる行為は、実用面で煩わしいと見なされていました。さらに、ねじ込み式リューズであることがその手間を増幅させていたのです。その結果、手巻きデイトナは市場での人気が低く、販売面でも苦戦を強いられ、値引き販売の対象となることが多くありました。しかし現在では、当時の手巻きデイトナはヴィンテージロレックスの中でもファン垂涎のコレクターズアイテムとして高く評価されています。

Cal.727(ベース:バルジュー72)

出典:HODINKEE

ゼニスベース ムーブメント(Cal.4030)

この状況を大きく変えたのが、1988年に登場した新型デイトナでした。このモデルには、ゼニスが開発した自動巻きクロノグラフ・ムーブメント「エル・プリメロ(El Primero)Cal.400」をベースに、ロレックスが独自の調整と仕様変更を施したCal.4030が搭載されました。Cal.400は、当時ロレックスの厳格な品質基準を満たす唯一の自動巻きクロノグラフ・ムーブメントであり、ロレックスはこれを出発点として、自社の哲学に基づいた信頼性と耐久性の向上を追求しました。

- 脱進機には、大型のフリースプラング式テンプとブレゲ巻き上げヒゲゼンマイを採用。コストはかかるものの、精度の向上に貢献しました。

- テンプの振動数を36,000振動/時から28,800振動/時に変更し、メンテナンス頻度を抑えました。

- デイト表示機能を省き、クロノグラフとしての純粋性を高めました。

最終的に、Cal.4030はゼニスCal.400の部品を約50%のみ残し、ロレックス独自の仕様へと生まれ変わったムーブメントとなりました。

Cal.4030(ベース:ゼニスCal.400)

出典:HODINKEE

1988年以降に採用されたCal.4030は、基本性能に優れていたものの、構造上の課題も抱えていました。部品点数が多く、調整が難しいうえに、水平クラッチ機構の影響でクロノグラフ秒針のスタート時に“針飛び”が生じるという弱点もありました。

こうした課題を受けて、ロレックスは次世代に向けたエボーシュ・ムーブメントの導入を検討し始めます。その際に注目したのが、当時ブランパン専用として供給されていたフレデリック・ピゲ製のCal.1185でした。しかし、ブランパンを率いていたジャン・クロード・ビバー氏とフレデリック・ピゲの経営陣はこの提案を拒否し、ロレックスは外部調達の道を閉ざされることになります。この決断が、結果的にロレックスを“自社開発”へと向かわせる契機となりました。

念願の自社開発 ムーブメント(Cal.4130)

そして2000年、ロレックスは満を持して、自社で設計・製造のすべてを手がけた初のクロノグラフ・ムーブメント「Cal.4130」を発表します。開発を担当したのはマルク・シュミット氏とミシェル・サンテ氏で、完成までに5年を要しました。Cal.4130は、ロレックスの技術力と設計哲学が結実したムーブメントであり、精度・効率性・耐久性・メンテナンス性のすべてにおいて高く評価されています。2000年の登場以来、後継機であるCal.4131が登場するまでの20年以上にわたり、クロノグラフ分野における象徴的な存在として君臨し続けました。

Cal.4130(自動巻きローターを外した状態)

出典:webChronos

Cal.4130では、従来のCal.4030に見られた複数の弱点が改善されています。

まず注目すべきは、部品点数が約20%削減された点です。Cal.4030に搭載されていた複雑な構成要素の多くが、Cal.4130では統合または省略され、ムーブメント全体の簡素化と信頼性の向上に大きく貢献しました。たとえば、クロノグラフのスタート・ストップ・リセット機構は、より少ない部品で効率的に制御されるよう再設計されており、故障リスクも大幅に低減されています。クロノグラフ機構の部品数に至っては60%も削減されたとのことです。

さらに、使用されるネジの種類も大幅に見直されました。Cal.4030では40種類以上のネジが使い分けられていましたが、Cal.4130では部品の互換性と整備性を考慮し、12種類に集約されています。これにより、整備士の作業効率が飛躍的に向上し、作業ミスのリスクも抑えられる構造となっています。この点は、「ロレックスはメンテナンス性までも含めてムーブメントを設計する」という哲学を体現していると言えるでしょう。

構造面では、垂直クラッチの採用が大きな進化の一つです。従来のCal.4030では水平クラッチが用いられていたため、クロノグラフ秒針のスタート時に“針飛び”が発生することがありました。これに対し、垂直クラッチは摩擦によって駆動を伝えるため、クロノグラフの作動が非常にスムーズになります。なお、垂直クラッチは構造上ムーブメントの厚みが増す傾向がありますが、ロレックスはこの点も巧みに克服しています(詳細は後述の「おまけ」をご参照ください)。

その他の改良点としては、ローター芯にボールベアリングが採用されたことが挙げられ、Cal.4030と比較して巻き上げ効率が68%向上しているとのことです。

このようにして誕生したCal.4130は、単なるスペック向上にとどまらず、ロレックスが長年抱えてきたクロノグラフに関する課題と理想を、極めて誠実なアプローチで解決したムーブメントです。その完成度の高さから、Cal.4130は20年以上にわたり大きな変更を加えられることなくデイトナに搭載され続け、時計業界におけるクロノグラフの到達点として確固たる地位を築いてきました。

前ムーブメント(Cal.4030)からの主な変更点

- テンプ受けをシングルブリッジ(片持ち式)からツインブリッジ(両持ち式)に変更 ・パワーリザーブが52時間から72時間へ延長

- パラクロム製ヒゲゼンマイを採用(耐磁性の向上)

- ハック機能を追加

- クラッチ中間車を採用しリセットハンマーが2つから1つに減少

Cal.4130の主な仕様変更

- 2007年:ヒゲゼンマイの素材をパラクロムからブルーパラクロムへ変更

- 2007年:LIGA加工のクロノグラフ歯車を採用

最新型 ムーブメント(Cal.4131)

2023年、デイトナ誕生60周年を迎えたロレックスは、記念すべき節目に新型デイトナを発表しました。搭載されたムーブメントは、名機Cal.4130の完成度を踏まえつつ改良を加えたCal.4131です。大幅な刷新ではなく、あくまでマイナーアップデートにとどめた点に、ロレックスの堅実な開発姿勢がうかがえます。

Cal.4131では、Cal.4130よりもさらに部品点数を削減するとともに、クロナジー・エスケープメント(脱進機)やパラフレックス ショック・アブソーバー(耐震装置)を新たに採用し、耐久性と効率性を一層高めています。また、パーペチュアルローターの支持には前作同様ボールベアリングを使用していますが、今回はその数を大幅に増やすことで、巻き上げ効率と耐久性の向上が図られました。

これらの改良は、ムーブメントの構造最適化だけでなく、ケースの薄型化にも貢献しています。前作116500のケース厚が12.5mmだったのに対し、今作126500では11.9mmへと薄型化されています。

外装面でも変化が見られ、ブリッジにはロレックス独自のコート・ド・ジュネーブ装飾が施され、美観にも配慮されています。この装飾は、伝統的なコート・ド・ジュネーブとは異なり、縞模様の間に細かなポリッシュ仕上げの溝が入っている点が特徴です。

Cal.4131

出典:ロレックス公式サイト

おまけ ロレックスの自社製クロノグラフの深堀(構造美と技術革新の視点から)

1.クロノグラフの伝達方式

クロノグラフとは、通常の時刻表示とは別に、ストップウォッチ機能によって経過時間を計測できる機構です。必要なときに主輪列から動力を取り出し、クロノグラフ針を駆動する仕組みになっており、その動力の接続と切断を担うのがクラッチ機構です。

水平クラッチは、歯車同士を水平方向に噛み合わせて動力を伝える方式で、伝統的かつ視覚的に美しい構造が特徴です。ただし、作動時にクロノグラフ針が“飛ぶ”ような挙動が起こりやすく、計測精度に影響を与えるという欠点があります。

一方、垂直クラッチは上下に重ねたディスクの摩擦によって動力を伝達する仕組みです。クラッチの接続が滑らかで、クロノグラフ針が飛び跳ねることなく起動するため、信頼性・精度・耐久性の面で優れています。ただし、構造上ムーブメントが厚くなりやすく、外観の美しさでは水平クラッチに劣るとされています。

水平クラッチ(オメガCal.3861)

出典:オメガ公式サイト

垂直クラッチ(ロレックスCal.4130)

出典:ロレックス公式サイト

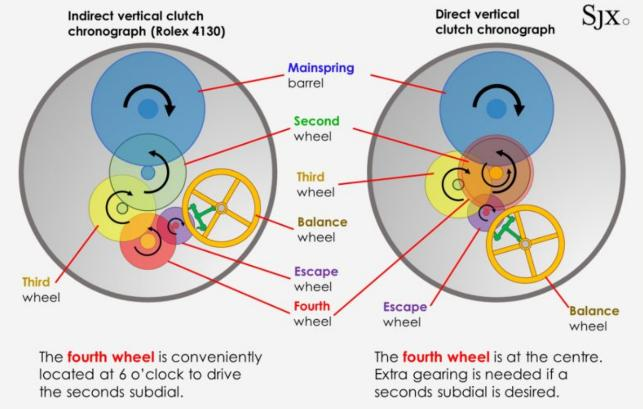

2. 薄型設計を可能にした構造の妙

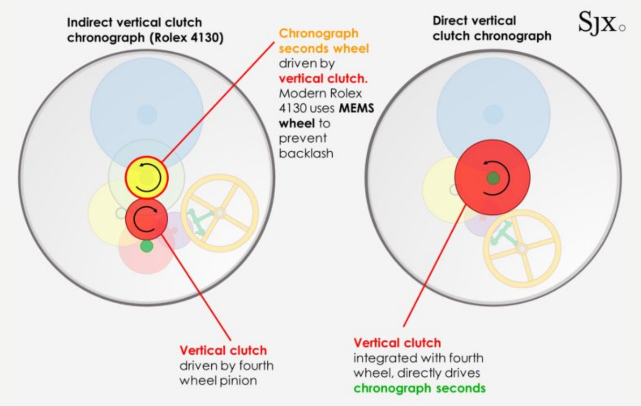

前述の通り、垂直クラッチは信頼性や精度に優れている一方で、ムーブメントの厚みに影響を及ぼすという構造上の弱点があります。これは、垂直方向に重なる2枚のディスクを持つクラッチ機構に加え、二番車(分針)、四番車(秒針)、そしてクロノグラフ歯車が中央に集中することで、ムーブメントが縦方向にかさばってしまうためです。

この課題に対し、ロレックスのCal.4130は巧みな設計で解決を図りました。四番車を6時方向にオフセットし、垂直クラッチも同様に位置をずらすことで、中央には自動巻き機構を配置しつつ、ムーブメント全体の厚みを抑えることに成功しています。 ただし、四番車をオフセットしたことで、動力を歯車を介して中央のクロノグラフ歯車へ伝える必要が生じます。この場合、歯車同士の噛み合いによって生じるバックラッシュ(隙間)が原因となり、針飛びが発生する可能性があります。なお、垂直クラッチにおいて四番車とクロノグラフ歯車が同軸であれば、こうした問題は起こりません。

Cal.4131のクロノグラフ機構

出典:ロレックス公式サイト

この針飛びの問題を解消するために採用されたのが、LIGA(リガ)加工技術によって製造された特製のクロノグラフ歯車です。LIGAは1980年代にドイツ・カールスルーエ原子核研究所で開発された技術で、フォトリソグラフィー(光によるパターン形成)と電鋳(電気メッキ)を組み合わせることで、従来の機械加工では不可能なほど微細な構造を高精度で製造することができます。 この技術により、歯先に微細なバネ構造を持つニッケル・リン合金製の歯車が製作され、クロノグラフ歯車として使用されています。歯車同士が噛み合う際の衝撃を吸収することで、針飛びを効果的に抑えることが可能となりました。

LIGA製のクロノグラフ歯車

出典:ロレックス公式サイト

なお、四番車および垂直クラッチをオフセットするという設計手法は、その後他社でも採用されるようになっています。

3. LIGA技術による耐久性の向上

LIGA技術は、耐久性の向上にも大きく貢献しています。多くのクロノグラフでは、垂直クラッチや水平クラッチの方式にかかわらず、クロノグラフ針と歯車の接続部にフリクションスプリング(摩擦バネ)が取り付けられています。これは、ストップウォッチ作動中に長く細いクロノグラフ秒針が振動してふらつく「針ブレ」を防ぐためのものです。 しかし、このフリクションスプリングにはいくつかの課題があります。常に歯車にわずかなテンション(張力)をかけ続ける構造のため、摩擦が生じ、長期的には部品の摩耗や劣化を招いてしまいます。そのため、一定期間が経過すると交換や調整が必要となり、メンテナンスの負担が増す要因となっていました。また、歯車にテンションがかかることで、クロノグラフ作動時の振り角が低下するという影響もあります。 こうした問題に対する実質的な解決策となったのが、LIGA加工によって製造されたクロノグラフ歯車の採用です。歯先がバネ状にしなるこの歯車は、フリクションスプリングの代わりとなる内蔵型の弾性構造を備えており、針ブレを抑えるために必要だったスプリングを完全に省略することが可能となりました。 その結果、Cal.4130では摩擦によるエネルギーロスや部品の摩耗が最小限に抑えられ、クロノグラフ針の立ち上がりも軽快で、安定した動作が持続するようになっています。

Cal.4130と一般的な垂直クラッチムーブメントの比較

出典:Watches by SJX

コメント